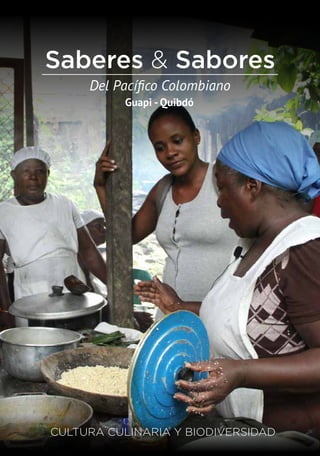

Saberes y Sabores Del Pacífico Colombiano Guapi- Quibdó

- 1. Del Pacífico Colombiano Guapi - Quibdó Saberes & Sabores CULTURA CULINARIA Y BIODIVERSIDAD

- 3. “Mientras uno dependa para su alimentación de otras personas no puede llamarse una persona libre”. Don Polo Hernández, agricultor de San José de Guare, Guapi, Cauca. CULTURA CULINARIA Y BIODIVERSIDAD Del Pacífico Colombiano Guapi - Quibdó Saberes & Sabores

- 4. Ministerio de Cultura Mariana Garcés Córdoba Ministra de Cultura María Claudia López Sorzano Viceministra de Cultura Enzo Rafael Ariza Ayala Secretario General Alberto Escovar Wilson-White Director de Patrimonio Sebastián Londoño Camacho Coordinador Grupo Patrimonio Inmaterial Luisa Ángela Caro Díaz Asesora de la Política para el Conocimiento, la Salvaguardia y el Fomento de la Alimentación y de las Cocinas Tradicionales de Colombia Fundación ACUA David Soto Director Ejecutivo Emperatriz Arango Blanquiceth Subdirectora y responsable del Departamento de Comunidades Coordinadora del Proyecto Enrique Sánchez Gutiérrez Coordinador procesos de documentación Grupo de trabajo Juan Ayarza Elisa Criscione Yurleidy Cossio Yulisa Lucumí Los comentarios y opiniones reflejados en este libro y documentales no comprometen al Ministerio de Cultura y son responsabilidad exclusiva de sus autores. Del Pacífico Colombiano Guapi - Quibdó Saberes & Sabores Rescatando Tradiciones Culinarias Chocoanas (audiovisual) Una producción de la Corporación el Ojo del Pez para el Ministerio de Cultura y la Fundación ACUA, con el apoyo de FIDA. Ivonne Caicedo Dirección de proyectos Matts Olson Coordinación audiovisual Duración: 0:14’11” Color, Stereo Quibdó, 2015 Mujer, tradición y vida en la cocina guapireña (audiovisual) Equipo de Realización Sebastian Barbosa Producción Juan Osorio Fotografía Andrea Cifuentes Juan Osorio Edición y Montaje Duración: 0:13’13” Color, Stereo Gaupi, 2015 Grupos de trabajo locales Guapi, Cauca Teófila Betancur – Directora de la Fundación Chiyangua Coordinadora del grupo de trabajo Martín Orejuela Marcelina Solís Yolanda Segura Celmira Caicedo Alejandrina Caicedo María Inés Piedrahita Esneda Montaño Isaura Caicedo Quibdó, Chocó Rubiela Cuesta – Comisión de Género del Consejo Comunitario de la Asociación Campesina Integral del Atrato –Cocomacia– Coordinadora del grupo de trabajo Luz Adonis Mena María del Socorro Mosquera Julia Susana Mena Yenny Palacios Ana Rosa Heredia Carmen Aides Navia Banessa Rivas Jairán Sánchez Ilustraciones Fundación ACUA, Corporación Ojo de Pez, Enrique Sánchez, Elisa Criscione, Carlos E. Sánchez Fotografías Diseño Gráfico Aracnia Studios www.aracniastudios.com Impreso por: Amado Impresores S.A.S. © Ministerio de Cultura, 2015 Impreso en Colombia ISBN 978-958-57847-4-1 Ministerio de Cultura, República de Colombia Dirección de Patrimonio Carrera 8 No.8 - 55 Teléfono (571) 3424100 Bogotá D.C. servicioalcliente@mincultura.gov.co www.mincultura.gov.co

- 5. Saberes y Sabores del Pacífico Colombiano Guapi y Quibdó 8 9 ÍNDICE PRESENTACIÓN INTRODUCCIÓN LA POBLACIÓN, EL TERRIOTORIO Y LA PRODUCCIÓN DE ALIMENTOS METODOLOGÍA, SE INVESTIGA HACIENDO LA COCINA TRADICIONAL COMO UN CAMPO PARTICULAR DEL PATRIMONIO CULTURAL EL SISTEMA AGROPECUARIO TRADICIONAL Y LA ALIMENTACIÓN LA RECOLECCIÓN CON FINES ALIMENTARIOS LAS PRACTICAS CULINARIAS Y LAS CATEGORÍAS DE ALIMENTOS PRINCIPALES COMIDAS TRADICIONALES ELABORADAS POR LOS GRUPOS PARTICIPANTES LAS PROTAGONISTAS DE ESTE RECETARIO ALGUNAS CONCLUSIONES DEL TRABAJO REALIZADO PROPUESTAS AGRADECIMIENTOS ANEXO BIBLIOGRAFÍA RECOMENDADA

- 6. Saberes y Sabores del Pacífico Colombiano Guapi y Quibdó 10 11 SABORES DE RÍO, SELVA Y AZOTEA Con profundas raíces viajó la africanidad llena de sus saberes, músicas, bailes, semillas y aliños para llegar a nuestro Pacífico a fundirse con un territorio mestizo, al cual aportó todo su sabor, el sabor que hasta hoy acompaña nuestras cocinas tradicionales en esta región. “…Las cocineras negras trajeron consigo la sabiduría heredada de sus antepasadas, no sólo expresada en los conocimientos sobre la preparación de ricos y variados platillos, sino también en técnicas de cocción y modos de preparación de algunos alimentos, y en actividades tan importantes como la extracción de aceites de los frutos de las diferentes palmas que encontraron en estos parajes. Fueron ellas, -las esclavas negras-, en la cotidianidad de sus prácticas compartidas con la monjita a cargo de la cocina y con la criada indígena, entre el calor de los fogones conventuales y en medio del chismorreo femenino, quienes aportaron a que se formara esa fusión espontánea y lenta, pero segura, entre las cocinas negra, indígena y europea” 1 . He aquí una muestra de esta historia, de una memoria vigente expresada en una diversidad de conocimientos, productos y preparaciones: Sabores y Saberes del Pacífico Colombiano: Gua- pi y Quibdó. Cultura Culinaria y Biodiversidad, ha sido el resultado de un proceso de lenta cocción, producto de las manos de nuestras portadoras actuales de estos saberes y sazones. Guapireñas y quibdoseñas nos mostraron la diversidad de alimentos que nos proveen nuestras selvas del Pacifico,el sabor y el olor de sus azoteas de donde proviene el especial toque del refrito de sus coci- nas y la variedad aún presente en los ríos, el mar y el manglar de doncella, barbudo, bocón, dentón, guacuco, pelada, muchillá, piacuil, piangua entre otras muchas especies de peces y mariscos, base de suculentas preparaciones en las cocinas tradi- cionales de nuestro litoral. 1 Illera, Montoya. Carlos Humberto. Memorias Pacífico Cocina. Ministerio de Cultura. 2015. El Ministerio de Cultura, la Fundación ACUA, la Fundación Chiyangua y la Comisión de Género del Consejo Comunitario Mayor de la Asociación Campesina Integral del Atrato – Cocomacia - se complacen en presentar esta experiencia de tra- bajo que tiene como fundamento la Política para el conocimiento, la salvaguardia y el fomento de la alimentación y las cocinas tradicionales de Colombia, que se constituye en un avance del primer año de trabajo en el marco del Plan Todos Somos PAZcífico. Invitamos a los colombianos a adentrarse en nuestro Pacifico y sus tradiciones culinarias, para encontrarse con otra parte de lo que somos.

- 7. Saberes y Sabores del Pacífico Colombiano Guapi y Quibdó 12 13 INTRODUCCIÓN Esta publicación es uno de los resultados del traba- jo emprendido por la Dirección de Patrimonio del Ministerio de Cultura,la Fundación Activos Cultura- les Afro–ACUA-, la Comisión de Género del Consejo Comunitario de la Asociación Campesina Integral del Atrato–Cocomacia–,y la Fundación Chiyangua2 . El proyecto Sabores y saberes del Pacífico colom- biano tiene el propósito de revalorar, recuperar y documentar las tradiciones culinarias de las co- munidades rurales afro de la región del Pacífico.Se diseñó bajo el marco y la orientación de la Estrate- gia IV de la Política Pública para el Conocimiento, el Fomento y la Salvaguardia de las Cocinas Tradiciona- les de Colombia, que busca fomentar la valoración, el conocimiento y el uso de la biodiversidad con fines alimentarios3 . Para la implementación del proyecto se escogieron los municipios de Quibdó, Chocó, y Guapi, Cauca, puesto que son áreas prioritarias del Plan Todos Somos PAZcífico adoptado por el gobierno nacional. Una vez definidos los municipios, se realizó una visita de identificación de actores y se llevó a cabo la selección de los grupos gestores a partir de los siguientes criterios: • Organizaciones de base ampliamente reconocidas en los municipios, • Amplia participación de las mujeres, • Reconocida trayectoria en los procesos de promoción social, • Vínculo orgánico con el sector rural, • Interés manifiesto en el tema de la salvaguardia de las tradiciones culinarias. La coordinación y el acompañamiento de esta experiencia estuvo a cargo de la Fundación ACUA, organización sin ánimo de lucro dedicada al reconocimiento, valoración, recuperación y fomento de la cultura de los afrodescendientes como condición y activo fundamental del bien estar colectivo. La coordinación local la realizaron 2 Chiyangua se refiere a la hierba de azotea del mismo nombre, que en el texto se ha escrito como chillangua. 3 El documento con esta Política puede descargarse de la página de Ministerio de Cultura: http://www.mincul- tura.gov.co. la Fundación Chiyangua y la Comisión de Género del Consejo Comunitario Mayor de la Asociación Campesina Integral del Atrato –Cocomacia-. La Fundación Chiyangua está ubicada en el muni- cipio de Guapi, departamento del Cauca. Es una or- ganización de base comunitaria, creada hace más de veinte años, que realiza una importante labor de articulación institucional en el municipio de Guapi, entre las comunidades rurales y las insti- tuciones del Estado y otras de carácter privado.Sus temas principales son: reivindicación étnica y de género, fortalecimiento productivo y organizativo y recuperación de prácticas culinarias y de medici- na tradicional, con el fin de mejorar la calidad de vida de las mujeres y de sus familias. Conformada principalmente por mujeres, esta organización ha trabajado con el apoyo de la Fundación ACUA en la búsqueda de alternativas de mejoramiento de los ingresos de treinta grupos familiares a partir del cultivo, la transformación y la comercialización de productos agropecuarios. Chiyangua hace parte de la red de organizaciones del sur del Pacífico cono- cida como Red Matamba y Guasá. La Comisión de Género del Consejo Comunitario Mayor de la Asociación Campesina Integral del Atrato –Cocomacia-, está ubicada en la ciudad de Quibdó, departamento del Chocó4 . Conformada por un grupo de mujeres, tiene la misión de ve- lar, con una perspectiva de género, por el ejercicio 4 La Asociación Campesina Integral del Atrato surgió como un mecanismo de defensa del territorio de las co- munidades del medio río Atrato y sus afluentes, frente a los grandes permisos de aprovechamiento forestal da- dos, entre 1983 y comienzos de 1984, a grandes empre- sas madereras. Entre el 21 y el 23 de septiembre de 1984 se llevó a cabo en Beté el Primer Encuentro Campesino a partir del cual comenzó el proceso organizativo que culminaría con la conformación de la Asociación. Entre el 19 y el 21 de junio de 1987, en la comunidad ribereña de Buchadó, se llevó a cabo el Segundo Foro Campes- ino del Medio Atrato, al que asistieron representantes del Gobierno Nacional. Allí se firmó el “Acuerdo de Bu- chadó”, mediante el cual se reconocieron por vez primera los derechos territoriales colectivos de las comunidades afrodescendientes, principal antecedente del Artículo 55 de la Constitución de 1991 y de la Ley 70 de 1993. y la promoción de los derechos y el bienestar de las familias del Consejo Comunitario. Cuenta con un restaurante en Quibdó, en la sede de la organi- zación, donde se vende comida campesina. Estos dos grupos fueron invitados a emprender un proceso de investigación propia, es decir, un trabajo de reflexión grupal orientado a la acción, para el fomento y la salvaguardia de las tradiciones culinarias. La coordinación del grupo de trabajo en Guapi estuvo a cargo de Teófila Betancur, en Quibdó a cargo de Rubiela Cuesta,ydel grupo de la Fundación ACUA, Emperatriz Arango. La orientación general estuvo bajo la responsabilidad de Enrique Sánchez, también de la Fundación. En esta experiencia, y en el texto de esta publicación trabajaron numerosas personas que se mencionan en los créditos, y otras que de manera indirecta o directa aportaron su granito de arena para que fuesen posibles. Este texto no solo contiene recetas sino que tam- bién da cuenta de una gran variedad de voces y de reflexiones de las personas que participaron en este proceso, incluyendo al grupo de trabajo de la Fundación ACUA. En vista de la riqueza inabar- cable de la región, no se han compendiado todas las recetas y saberes culinarios del Pacífico5 ; no obstante, se ha recogido una muestra significativa y útil que abre la puerta a un universo extraordi- nario de conocimientos y sabores que hacen parte del patrimonio cultural de las comunidades afro- colombianas del Pacífico y de la Nación. La investigación comunitaria partió de la visión integral que propone la Política pública. Esta contempla la cocina, como un hecho cultural, el conjunto de interacciones utilitarias –la ali- mentación y las preparaciones– y significativas – el universo simbólico asociado a los alimentos y su producción– que una comunidad utiliza para ga- rantizar su existencia biológica y social. La cultura, en sentido amplio, atraviesa todo este universo. La cocina como hecho cultural, enseña la Política, implica una historia, una interpretación de la vida y del mundo, un sistema de creencias y valores, y una manera de expresarse y de proyectarse en el tiempo. 5 Las recetas mencionadas en este texto fueron recogi- das en una lista que ha sido incluida en los anexos.

- 8. Saberes y Sabores del Pacífico Colombiano Guapi y Quibdó 14 15 Los procesos seguidos en Quibdó y en Guapi evidencian la pertinencia de la estrategia IV de la Política pública sobre cocinas y la urgencia de ponerla en marcha con la participación de la academia, los institutos de investigación y, en primer lugar, con las comunidades locales arrojaron como enseñanza, que la reflexión y el trabajo colectivo sobre las cocinas tradicionales, articula múltiples aspectos de la vida social y cultural de las comunidades, y que, trabajar en su salvaguardia, fortalece los procesos colectivos y contribuye al bienestar cultural de las familias y las personas. El énfasis de la publicación está puesto en las recetas que las cocineras recuperaron e hicieron, pero se quiso–siguiendo las directrices de la Política para la Salvaguardia de las CocinasTradicionales–incluir un aparte introductorio sobre el contexto social y productivo de las comunidades rurales afrodescendientes de la región. El lector encontrará en primer lugar, un texto descriptivo sobre el territorio y la población, y una breve explicación del sistema productivo del que depende la alimentación de las personas. A continuación se presentan las consideraciones metodológicas que guiaron el trabajo realizado. En tercer lugar encontrará una reflexión sobre la relación existente entre la cocina y el uso de la biodiversidad, seguida de un recuento del proceso implementado para visibilizar y recuperar algunas de las tradiciones culinarias de los municipios de Quibdó, Chocó, y Guapi, Cauca. Finalmente se describen las recetas sobre las que trabajaron los grupos seleccionados, seguidas de una breve semblanza de las cocineras que participaron en este proceso. La región del Pacífico es un corredor selvático y húmedo6 entre el mar y la Cordillera Occidental, y entre los límites con las repúblicas de Panamá y Ecuador. El litoral tiene cerca de 1.300 km de longitud y el área de la región es de aproximada de 100.000 km2 , lo que corresponde al 8% del territorio continental del país. El 77% de esta área está cubierta permanentemente de selva. Este corredor lluvioso y verde no es homogéneo. Sin embargo, sus ecosistemas cambian en distancias cortas, desde los litorales, con sus manglares y bosques inundables, como los llamados guandales, natales o cativales7 , pasando por las serranías marinas y los valles de los ríos, algunos con inmensas lagunas, hasta las formaciones de las montañas andinas. Los afrodescendientes, desde su llegada a la región han preferido vivir en las tierras bajas, a orillas de los ríos, y en los litorales. Las principales vertientes fluviales son el río Atrato, que vierte sus aguas al mar Caribe, y los ríos San Juan y Patía, que fluyen hacia el Pacífico. Colombia es considerado como uno de los países del planeta con mayor biodiversidad. Con menos del 1% de la superficie terrestre, se estima que alberga el 10% del total de las especies de fauna y flora vivientes. La región del Pacífico por su parte, tiene la cuarta parte de las especies vegetales del país y una rica y diversa fauna silvestre; se encuentran allí entre 7.000 y 8.000 especies de plantas de las 45.000 que existen en Colombia, así como un sinnúmero de aves, peces, ranas, mariposas y mamíferos que son endémicas de la región. La biodiversidad existe en una indisoluble relación con los grupos humanos que viven de ella y que 6 Llueve entre 5.000 y 12.000 mm/año como consecuen- cia de la influencia de la llamada zona de convergencia intertropical, las corrientes marinas y la configuración del relieve. 7 El guandal es un bosque inundable en el que predomi- na el cuángare (Otoba gracilipes),y el sajo (Campnosperma panamensis). En el natal y catival predominan las espe- cies forestales Mora megistosperma y Prioria capaifera respectivamente. modelan o transforman los ecosistemas. Sobre el conocimiento y uso de esta biodiversidad se sustenta la cocina tradicional de la región. La región comprende la totalidad del departamen- to del Chocó y la porción occidental de los depar- tamentos de Antioquia, Risaralda, Valle del Cauca, Cauca y Nariño. La población del Pacífico es mayoritariamente afrodescendiente. También se hallan los pueblos indígenas Embera, Embera–chamí, Embera-katío, Wounan, Eperara-shiapidara y Awá. En menor pro- porción se halla la presencia de población mestiza proveniente de la región Andina. Las comunidades negras del Pacífico son descendientes de la diáspora ocasionada por la esclavización de personas originarias de África occidental, traídas a esta región para trabajar en las explotaciones mineras durante los siglos XVII REPÚBLICA DE COLOMBIA ZONA PACÍFICO LA POBLACIÓN, EL TERRIOTORIO Y LA PRODUCCIÓN DE ALIMENTOS

- 9. Saberes y Sabores del Pacífico Colombiano Guapi y Quibdó 16 17 y XVIII. Gracias a su resistencia cultural, al cimarronaje, a la compra de su libertad, y finalmente a la abolición de la esclavitud en Colombia en 1851, los afrodescendientes consolidaron un proceso de ocupación de las tierras bajas. Desde entonces el Pacífico acogió en una red de aldeas ribereñas a una población que creció en el tiempo y desarrolló una cultura rica en manifestaciones relacionadas con su medio ambiente, su entorno familiar, comunitario y espiritual. Las familias afrocolombianas del Pacífico giran alrededor de la madre y de las abuelas. Las aldeas, distribuidas a lo largo de los ríos y las costas están conformadas por numerosas parentelas. Son familias que reconocen el parentesco tanto del lado de la madre como del padre y diversas formas de madrinazgo y compadrazgo, razón por la cual se forjan extensas relaciones de familiaridad, vecindad y solidaridad, relaciones que se sustentan también en un profundo arraigo al territorio en el que viven. Los saberes y las tradiciones culinarias son factores fundamentales en la vida e identidad de las comunidades afrocolombianas. En los bosques húmedos de la región del Pacífico existe un patrimonio cultural invaluable que se manifiesta en el campo de la cocina, en el conocimiento y en las técnicas de manejo de los productos que brinda la biodiversidad. También en la cosmovisión y en los modos de vida en relación con los ecosistemas selváticos y los sistemas agrícolas tradicionales, cuya base es el cultivo en parcelas de variedades de plátano y banano, maíz, arroz, y cultivos asociados de coco, cacao, chontaduro, caña de azúcar y papachina, entre otros. Otros espacios productivos importantes lo constituyen el huerto habitacional, donde se cultivan frutales como el borojó y hortalizas de pancoger, con productos como el zapallo, y las azoteas en las que se cultivan las hierbas saborizantes, aromáticas y medicinales.La producción destinada de manera directa a la alimentación se complementa con prácticas de recolección de productos del bosque, la caza y la pesca artesanal. La gráfica muestra de manera esquemática el sistema productivo tradicional. En este sistema se identifican como puntos débiles, la desigual relación con el mercado (se venden los productos agrícolas a bajos precios y se compran insumos y bienes manufacturados a precios altos), y la fragilidad del ciclo de semillas y el material de propagación. Si se pierden las semillas que el agricultor o la comunidad mantiene, se pone en riesgo todo el sistema, bien sea porque disminuye su capital natural productivo, representado en las semillas y el material de propagación, o porque se genera una dependencia de las semillas traídas de afuera. Lo que finalmente está en riesgo, es el sistema de seguridad alimentaria, tema recurrente en las discusiones que se tuvieron en las reuniones de los grupos de trabajo. Estos sistemas fueron adoptados por las comunidades en sus diferentes estrategias de apropiación y sobrevivencia en el medio natural selvático, y tienen como fundamento un conjunto de conocimientos tradicionales en grave riesgo de desparecer por factores adversos como el conflicto armado, la minería ilegal, el desplazamiento forzado, el impacto de los cultivos de uso ilícito y la migración a los centros urbanos en búsqueda de oportunidades. Sistema alimentario y de susbsitencia de comunidades afrocolombianas del Pacífico

- 10. Saberes y Sabores del Pacífico Colombiano Guapi y Quibdó 18 19

- 11. Saberes y Sabores del Pacífico Colombiano Guapi y Quibdó 20 21 Metodología: se investiga haciendo Con los grupos de trabajo se emprendió una inves- tigación propia o comunitaria, basada y orientada a la acción. El trabajo, realizado por las mujeres y algunos hombres, contó con el acompañamiento de un grupo externo de la Fundación ACUA. Los grupos de trabajo se unieron a su vez a cocineras locales, y de manera conjunta investigaron acerca de las recetas y las prepararon en encuentros lo- cales. Las entrevistas, la redacción de las recetas y la toma de fotografías estuvieron a cargo de varias de las personas que hicieron parte de los grupos de trabajo. De manera independiente,los dos grupos centraron suinterésenlarecuperaciónderecetastradicionales que consideraron están en riesgo de desaparecer. Por ejemplo, en Guapi las mujeres escogieron como parte de su proceso de trabajo investigar en torno a las recetas de la Semana Santa. Para la reflexión y el trabajo se utilizó una guía con los siguientes campos: A. El cultivo y la cocina en el presente: • Qué especies cultivadas usamos en la actualidad • Qué sabemos sobre las especies que usamos • Dónde se cultivan • Son abundantes o escasas • Cómo se cultivan • Qué problemas tiene el cultivo • Cuándo las consumimos • Cómo las usamos • Qué cuidados debemos tener para su uso adecuado • Qué importancia tienen en nuestra alimentación • Recetas que se pueden realizar con los productos que se cultivan Después se hizo un trabajo de recuperación de memoria sobre lo que se cultivaba antes y lo que ya no se cultiva. B. Recuperación de memoria sobre lo que hemos dejado de cultivar • Qué especies se cultivaban antes yya no se tienen en los cultivos • Por qué se dejaron de utilizar • Qué sabemos sobre esas especies • Cuándo se consumían • Recetas que aún se recuerdan • Cómo se podrían recuperar esos cultivos El plan de trabajo se elaboró con los grupos de portadoras de las tradiciones culinarias. Cada gru- po realizó dos encuentros locales de cocina, y un encuentro y muestra en la cabecera municipal. En el primer encuentro en Guapi participaron las comunidades cercanas a la cabecera municipal, El Carmen y Quiroga; en el segundo encuentro, realizado en San José de Guare, participaron las comunidades del alto río Guapi. Prepararon, entre muchas otras cosas, arroz de maíz, sudado de gazapo8 , arroz de pilón con corozo, aborrajados de tollo9 , sudado de conejo, encocado de cangrejo, sudado de muchillá10 , jugo y pepiado de naidí,zamba de zapallo, arroz endiablado, aborrajado de maíz añejo con piangua, y arroz atollado de camarón chambero11 . Para la muestra municipal el grupo investigó y exhibió las recetas culinarias propias de la Semana Santa,muchas de ellas casi desaparecidas. En Quibdó, en la comunidad de Pacurita, las participantes prepararon sancocho de gallina criolla o correteada,sancocho de cerdo ahumado,atollado de arroz acompañado de queso y pacó12 ,quícharo13 asado con primitivo o banano cocido, caldo de bocachico salado acompañado de banano cocido, achín14 en salsa acompañado de arroz de milpesos y jugo de borojó con limón, dulce de papaya y coco acompañado de pan ayemado,envuelto de maíz de choclo,caldo de pez doncella15 salada, además de plátano cocido,arroz, y bocachico sudado fresco con plátano asado. En la comunidad de Tutunendó prepararon sancocho con 8 Camarón de río. 9 Pez cartiliginoso, semejante a un tiburón pequeño. 10 Camarón de río. 11 Camarón de río. 12 Fruto de un árbol cuya pulpa es utilizada en muchas recetas. 13 Pescado de río. 14 Una arácea de raíces comestibles. Es la misma papachina. 15 Pez de río, el más apreciado en las comunidades del río Atrato.

- 12. Saberes y Sabores del Pacífico Colombiano Guapi y Quibdó 22 23 carne, birimbí16 de maíz y tajada de pan, masa frita de maíz y jugo de guayaba, bacalao de pescado con yuca y guarria de maíz criollo, bocachico ahumado sudado con plátano cocido, arroz de coco y guiso de zapallo acompañados de agua de panela, guacuco17 sudado y majaja18 de maíz, caldo de guacuco con arroz de coco y atollado de arroz con carne y coco. En el foro culinario celebrado en Quibdó prepararon una muestra de las recetas de los platos aquí mencionados. Como apoyo a la memoria de ambos procesos, se realizó un documental audiovisual acerca de los procesos y los encuentros llevados a cabo para compartir y preparar sus recetas. El equipo técnico de la Fundación ACUA orientó el trabajo y realizó un inventario bibliográfico sobre los agro-sistemas y la alimentación en el 16 Colada espesa, parecida a una natilla. 17 Pescado de río. 18 Arepa dura, aliñada. Pacífico. Se reunieron 181 títulos en medio físico y electrónico. El principal tema de reflexión de los grupos fue la relación entre las tradiciones culinarias y el conocimiento y el uso de la biodiversidad. Se plantearon seis consideraciones metodológicas para estudiar la relación entre la cocina y la biodiversidad en la región: • La biodiversidad, • Las especies biológicas, • Las comunidades, • La Política para el Conocimiento, Salvaguardia y Fomento de la Alimentación y las Cocinas Tradicionales de Colombia, • Los sistemas agro-alimentarios,y • La nutrición. La biodiversidad La biodiversidad existe en una indisoluble relación con los grupos humanos que viven de ella y que modelan o transforman los ecosistemas. Los grupos de trabajo utilizaron en sus reflexiones el término naturaleza como equivalente, e incluyeron a las comunidades en ella: “Todos somos naturaleza”. En las entrevistas se advierte un sentir general según el cual las relaciones con la naturaleza han cambiado: “la vida de ayer fue muchísimo mejor que la de hoy y lo que permitió esa vida mejor fue la convivencia del hombre y la mujer con la naturaleza”, afirmaba Teófila Betancur. Lo que denota este comentario, es la nostalgia que tienen los mayores en sus comunidades de una vida que dependía de manera directa de la oferta ambientalyde sus ciclos biológicos, que vivía al ritmo de la naturaleza, en contraste con el mal uso de los recursos naturales de la economía extractiva y el aglutinamiento urbano que hoy en día padecen algunas cabeceras municipales y ciudades de la región, con sus respectivos problemas de desempleo y pobreza. Las especies biológicas Las especies biológicas, además del uso para resolver una necesidad básica relacionada con el mantenimiento de la vida –la alimentación- , adquieren un valor adicional denominado valor cultural. Ese valor cultural puede verse en el apego de las personas al territorio de origen, en el saber desarrollado en el manejo de la naturaleza, en las prácticas tradicionales relacionadas con el uso de la biodiversidad en la alimentación y la salud, y en la tradición oral. Existen en la tradición oral afro numerosos cuentos sobre los animales,en especial sobre el conejo,que representa la astucia, la tortuga terrestre, el “tigre” y la babilla o tulicio. Las historias de cacería son frecuentes en las reuniones familiares. Sobre las plantas existen también muchas creenciasynormas para su acceso y uso, y en general, existen cantos, dichos, refranes, juegos y bailes relacionados con las especies biológicas. Todo esto hace parte del valor cultural de la biodiversidad. El uso de los recursos biológicos en la cocina, su transformación en alimentos y su consumo hacen parte de y acrecientan este valor cultural. La comida exalta la creatividad y reúne a las familias y a los amigos alrededor de la mesa, lo que fortalece los lazos de amistad y parentesco,así como el sentimiento de identidad de las personas y las comunidades. El consumo de plátano por ejemplo,es un factor de identidad campesina. Así lo expresan estas coplas de Margarita Hurtado, poeta popular ya fallecida: Cuando el negro está en el monte frente a su canalón19 su comida es calangá20 y su caldo de bocón21 . Pero cuando llega al pueblo da unos pasos hasta el fogón, yo quiero mi desayuno chocolate y chicharrón. La mujer queda pensando, camina pa´lla y pa´ca, no hay ni un poquito de manteca, ¿en qué yo voy a fritar? Pues se olvidó que en el campo comía su palazán22 , aguacate y chontaduro, birimbí con pepepán23 . 19 Mina artesanal. 20 Plátano cocido en agua con sal. 21 Bocón, un pez. 22 En el Pacífico sur se denomina palazán al plátano entero cocido que quedó de la comida del día anterior. 23 Rivas, 2001.

- 13. Saberes y Sabores del Pacífico Colombiano Guapi y Quibdó 24 25 Las comunidades Las comunidades viven de la oferta ambiental, es decir, del uso de los recursos de la biodiversidad. El uso de la biodiversidad es una interacción utilitaria, material o inmaterial, entre un tipo de organización social y los recursos biológicos. Esta interacción es el resultado de un conjunto de factores históricos yactuales asociados a la manera como las sociedades humanas comprenden, aprovechan y transforman los recursos biológicos y resuelven sus necesidades a partir del medio en el que viven. En el Pacífico la manera de obtener los alimentos, bien sea mediante la pesca, caza o recolección, o mediante las prácticas agrícolas, tiene una profunda relación con la historia que han vivido los afrodescendientes, la ocupación y el uso que dieron al territorio y sus recursos, y su organización social. La Política para el Conocimiento, Salvaguardia y Fomento de la Alimentación y las Cocinas Tradicionales de Colombia La Política para el Conocimiento, Salvaguardia y Fomento de la Alimentación y las Cocinas Tradicionales de Colombia considera la estrecha relación que existe entre los sistemas culinarios y los sistemas agro-alimentarios para la producción tradicional de las comidas. Esta relación indisoluble y las diversas expresiones de la agricultura y la alimentación tradicional constituyen uno de los más ricos patrimonios de las comunidades locales, las regiones y de la Nación. Son dos sistemas culturales que se articulan en el hecho alimentario entendido no solo en su función nutricional, sino también en su compleja dimensión social y cultural. Los sistemas agro-alimentarios El estudio de los sistemas agro-alimentarios tiene muchos campos, especialmente produc- tivos y económicos. En este ejercicio se hizo un mayor énfasis en los condicionantes y aspectos culturales, en particular en los patrimoniales, en dos sentidos: las cocinas tradicionales y los siste- mas agro-alimentarios como un campo particular de relaciones sociales, y como un conjunto de va- lores a proteger para que sean transmitidos a las generaciones futuras. La nutrición El tema nutricional también preocupa, en especial porque es evidente en la región la pérdida del aporte nutricional de proteínas de origen animal, provenientes de la pesca y la caza. El daño ambiental generado por el reciente auge ilegal de la minería del oro, y en consecuencia la contaminación de los ríos, ha afectado la pesca; algunas especies se han hecho escasas y otras, se teme, han desaparecido. También ha mermado la agricultura por la migración de los jóvenes y la baja rentabilidad de los productos agrícolas. “Los animales se han marchado”, dicen los cazadores. Esto obedece a la relación existente entre algunos animales silvestres y los cultivos.Cuando se cultiva una parcela el productor siembra mucho más de lo que puede consumir para que los animales tengan qué comer. Allí, en el cultivo, cuando el animal come, es cazado. La crisis productiva puede llevar al hambre o a la malnutrición, situación que se evidencia en la periferia de las cabeceras municipales que soportan los peores índices de pobreza24 . Una adivinanza popular dice: Trata de no poseerme, no me permitas crecer, porque si tú no me matas a ti yo te mataré 25 . 24 El tema del hambre también se encuentra en las profundidades del universo simbólico afrodescendiente. De esto da testimonio quizá la primera novela moderna escrita por un afrocolombiano del Pacífico, Las estrellas son negras (1949) de Arnoldo Palacios que puede descargarse de manera gratuita en la página del Ministerio de Cultura o en esta dirección:http:// www.banrepcultural.org/sites/default/files/88095/02- Arnoldo_Palacios_las_estrellas_son_negras.pdf. 25 Rivas, 2001.

- 14. Saberes y Sabores del Pacífico Colombiano Guapi y Quibdó 26 27

- 15. Saberes y Sabores del Pacífico Colombiano Guapi y Quibdó 28 29 La cocina tradicional como un campo particular del patrimonio cultural inmaterial De acuerdo con la ley 1037 de 2006, que ratifica la Convención para la Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial promulgada en la UNESCO en el año 2003, se entiende por Patrimonio Cultural Inmaterial los usos,representaciones,expresiones, conocimientos y técnicas –junto con los instru- mentos, objetos, artefactos y espacios culturales que les son inherentes– que las comunidades, los grupos y en algunos casos los individuos recono- cen como parte integrante de su patrimonio cul- tural. Este patrimonio cultural inmaterial, que se transmite de generación en generación, es recrea- do constantemente por las comunidades y grupos en función de su entorno, su interacción con la naturaleza y su historia, infundiéndoles un sen- timiento de identidad y continuidad y contribuyendo así a promover el respeto de la diversidad cultural y la creatividad humana. Parte importante de este patrimonio cultural inmaterial está representado en las cocinas tradicionales de cada una de las regiones del país. El patrimonio culinario La vida, la cultura y la identidad de un grupo hu- mano están estrechamente ligadas a sus tradi- ciones culinarias. Una comunidad es en gran me- dida lo que, y la manera mediante la cual obtiene y prepara sus alimentos. Las tradiciones culinarias tejen la vida de saberes, sensaciones y prácticas que impregnan a un grupo humano de identidad y sentido de pertenencia. Se pertenece a un fogón familiar, a los saberes y sabores que una comunidad ha desarrollado alrededor de los alimentos. Consideraciones como estas llevaron a que el De- creto 2941 de 2009 incluyese la cocina tradicional entre los campos del patrimonio cultural inmate- rial, y a que el Ministerio de Cultura adoptara en el 2012 una Política Pública para el Conocimiento, Salvaguardia y Fomento de las Cocinas Tradiciona- les del país. Considera esta Política que los cono- cimientos,las técnicas y las tradiciones asociadas a la producción,la preparación y el consumo cotidia- no de alimentos constituyen uno de los pilares del patrimonio cultural inmaterial de la Nación. La cocina ha sido un espacio de interacción tradicional entre los grupos generacionales y entre los géneros.Alrededor del fogón se transmiten los saberes y valores sociales. Las personas mayores enseñan a la juventud las técnicas para conseguir y transformar los productos que llevamos a la mesa, y las artes de su preparación en comidas. Las narrativas de la cocina se sustentan en las tradiciones familiares y se transmiten como la ”sazón familiar”. La cocina en las comunidades locales y en nu- merosas familias es quizá el principal espacio de socialización. Al momento de compartir los alimentos a la hora del desayuno, el almuerzo o la comida, se tratan los principales problemas domésticos, se cuentan historias, se hacen com- promisos, se planifican las tareas de la vida cotidiana. Menores y personas mayores son obje- tos de especial atención. La Política de cocinas considera que los sistemas culinarios tradicionales constituyen un campo del patrimonio cultural inmaterial de la Nación, con lo que afirma que las tradiciones culinarias son de naturaleza colectiva. En vista de la creatividad que hay alrededor de la cocina, nadie puede arrogarse como el autor o el dueño del “tapao de pescado” o del “encocado de piangua”. Son tradiciones vivas, actuales, que se transmiten entre generaciones; responden a conocimientos, técnicas y tradiciones que se recrean constantemente, de manera práctica y cotidiana, por la experiencia y mediante la comunicación oral. Esta Política también establece que la cultura culinaria está imbricada en la memoria colectiva y, no obstante estar nutrida de saberes y prácticas que vienen del pasado, la cocina siempre innova y se actualiza con la adopción de nuevos ingredientes, técnicas y sabores. Puesto que Colombia es un país biológicamente megadiverso, y diverso también en sus culturas, su población tiene infinitas maneras de preparar los alimentos que el medio natural le ofrece. En las raíces históricas de la Nación confluyen yse funden en el crisol de la cultura tradiciones amerindias, ibéricas y africanas. Cada grupo, complejo también en su interior, aportó su experiencia y sus valores culinarios que se fundieron en el proceso de adaptación y transformación de selvas y sabanas, valles y montañas, litorales, humedales, páramos, entre muchos otros espacios naturales que se han usado para la extracción y la producción de alimentos. Por esta razón tienen las tradiciones culinarias importantes connotaciones en la identidad y en la memoria colectiva de las comunidades. Las cocinas tradicionales son en ese sentido, un viaje a la memoria histórica. ¿Cómo desligar el cultivo del maíz y del plátano y su transformación en alimentos, del proceso de la ocupación de los afrodescendientes llegados a las selvas del Pacífico para trabajar en las minas?1. Dice la Política que las tradiciones culinarias “expresan la relación con el contexto ecológico y productivo del cual obtienen los productos que se llevan a la mesa; es decir, dependen de la oferta ambiental regional y están asociadas de manera profunda con la producción tradicional de alimentos” (Mincultura, 2012). Las cocinas tradicionales son también una regla,una medida de qué tanto el medio natural le proporciona los alimentos a una comunidad que los consume y los necesita o, en otras palabras, dan cuenta de su seguridad alimentaria. Decía un agricultor en la vereda de San José de Guare, municipio de Guapi, en uno de los encuentros de cocina que “…mientras uno dependa para su alimentación de otras personas no puede llamarse una persona libre”. Lo que expresaba este campesino no es otra cosa que la regla de oro de la economía

- 16. Saberes y Sabores del Pacífico Colombiano Guapi y Quibdó 30 31 campesina tradicional, según la cual una unidad productiva familiar debe estar en capacidad de proporcionar sus propios alimentos. Y veía con tristeza que en su comunidad se han abandonado la agricultura y las prácticas de recolección por las nuevas modalidades de minería.“Y el oro no se come… los jóvenes van al mercado y cada vez todo más caro y de menos calidad. ¿Y si se acaba el oro?” Lo que muestra el agricultor no es otra cosa que el ciclo de pobreza de los sistemas extractivos. Se extrae la riqueza natural, se abandonan la prácticas agrícolas y luego de agotado el mineral, o la madera, solo queda la pobreza.“Sacamos riqueza y sembramos pobreza”, decía, y se preguntaba, pensativo si acaso no le podría suceder lo mismo al país. De acuerdo con la Política pública es necesario que las personas y las comunidades valoren su patrimonio cultural culinario y se sientan orgullosas de él, que estén interesadas en conocerlo y fomentarlo,y se aúnen al propósito común del Gobierno y la ciudadanía de velar por su salvaguardia. Por salvaguardia entiende la Política las acciones que emprenden las personas, las organizaciones sociales, las comunidades y las instituciones públicas para mantener vivo y vigente el patrimonio cultural. Es, en síntesis, el conjunto de acciones que hacen viable la existencia de este patrimonio cultural. SALVAGUARDIA Por salvaguardia se entiende, de acuerdo a la Convención de la Unesco de 2003, “las medidas encaminadas a garantizar la viabilidad del patrimonio cultural inmaterial.” Entre las medidas se mencionan las siguientes: identificación, documentación, investigación, preservación, protección, promoción, valorización, transmisión y revitalización. En las comunidades rurales la cocina articula y regula importantes relaciones de género y generación. En la región del Pacífico las mujeres tienen a su cargo la cocina y un ámbito particular de la producción de alimentos, la azotea, de la que se hablará más adelante. Los hombres cocinan en circunstancias especiales y participan con algunas labores como la consecución de la leña, la quiebra del maíz, la trilla del arroz, y la manipulación de algunos alimentos. Cocina y tradición Afirma la Política que cada sistema culinario, con sus recetas, platos y formas de consumo, tiene una tradición y está cruzado por un universo simbólico particular de prohibiciones y prescripciones alimentarias. En la región del Pacífico hay alimentos específicos para las fiestas, en especial las religiosas, los velorios, y los eventos sociales y familiares. Existe una vasta tradición oral relacionada con la comida, que da cuenta de historias, dichos, décimas, refranes, adivinanzas y numerosas canciones. La traducción en décimas de fácil recordación facilita la transmisión de los saberes productivos. Es interesante ver cómo se transmiten en unas coplas (recogidas por el botánico vallecaucano Víctor Manuel Patiño), la experiencia de la adaptación y el uso culinario de la chigua (Zamia chigua), una rara especie del manglar y los humedales, cuyas semillas venenosas son procesadas y consumidas en la actualidad. Una receta de tamal de chigua fue ganadora en el año 2013 del Premio Nacional a las Cocinas Tradicionales Colombianas en la categoría de reproducción, evento organizado por el Ministerio de Cultura.

- 17. Saberes y Sabores del Pacífico Colombiano Guapi y Quibdó 32 33 Hoy vengo a hablarles a todos con una firme verdad, que soy la chigua criada a las orillas del mar. Después de formado el mundo que la tierra me brotó, yo misma me preguntaba, qué comida sería yo. A pocos días me sentí con el machete en el tallo, diciendo contra mil diablos: qué espina tan enconosa. Así sería de sabrosa, me dijeron con buen modo, y es mi primer tormento, y quiero hablarles a todos. Cocina la chigua bien, cuidado con el vomitorio, cuidado le vaya a pasar lo que le pasó a Tenorio. Tenorio cayó con frío, la mujer con calentura, eso le pasó a Tenorio por comer la chigua cruda (Patiño, 2002). Las tradiciones de la cocina afro del Pacífico tienen profundas raíces en el pasado, desde el forzado viaje trasatlántico,hasta el ejemplar proceso de adaptación ytransformación del medio natural de las húmedas selvas del Chocó biogeográfico. En ese sentido, en los encuentros que se realizaron la preparación de los alimentos se asociaba a un legado, a una herencia que viaja con las personas.Viajaban los productos desde los diferentes lugares con el saber milenario de las personas agricultoras, recolectoras del río y de los esteros, viajaban las personas con sus conocimientos culinarios, y viajaban la memoria y los sentidos a un pasado rural de un territorio en paz que las cocineras veneran como parte entrañable de su identidad porque allí están los secretos de su saber. Temen que éste se pierda por los abruptos cambios sociales y económicos que vive la región. Por todo lo anterior, la valoración de las cocinas como referentes culturales hace que las tradiciones culinarias sean consideradas como patrimonio de las comunidades, un patrimonio que debe ser reconocido, transmitido y salvaguardado en beneficio de las generaciones del presente y del futuro. La cocina tradicional debe entenderse de forma integral. De allí la importancia de tener en cuenta el sistema productivo, en especial los agro-sistemas, en el estudio de la cocina tradicional. En esa dirección nos encaminamos con el proceso implementado junto con la Comisión de Género del Consejo Comunitario de Cocomacia del medio Atrato chocoano, y la Fundación Chiyangua de Guapi. Puesto que numerosos factores intervienen en la cocina, el sistema culinario debe ser entendido en su interrelación y complejidad, como lo explica la siguiente gráfica de la Política pública.

- 18. Saberes y Sabores del Pacífico Colombiano Guapi y Quibdó 34 35 Cocina y vida cotidiana La vida cotidiana gira alrededor del trabajo agrícola, la pescayla caza.Se depende de la oferta ambiental y de los ciclos biológicos de la selva y el mar.En los litorales la vida diaria sigue el ritmo de los ciclos lunares y las mareas, con dos mareas altas y dos bajas por día. En las mareas bajas se recogen las conchas fundamentales para la cocina tradicional de los litorales. Las mareas se presentan en dos ciclos que se alternan en períodos más largos: el llamado período de quiebra, que coincide con los cuartos lunares; y el período de puja, cuando las mareas suben y bajan más, coincidiendo con los períodos de luna llena y luna nueva. El calendario lunar es fundamental en la vida de las personas. Determina los momentos en que deben hacerse las siembras y cosechas, el tiempo para la pesca, caza y recolección, así como el tiempo para cortar la leña. Las personas se transportan a remo en canoas de madera o de fibra de vidrio y los de mejor capacidad económica en motores fuera de borda. La ropa se lava en el río, un espacio en donde las mujeres comparten con otras, mientras los niños juegan en el agua.Y se comparten alimentos como símbolos de amistad y familiaridad. Las fiestas, las celebraciones y la cocina Los eventos festivos y las celebraciones tienen sus tradiciones culinarias asociadas. La cotidianidad se altera con los nacimientos,bautizos y celebraciones de paso, los velorios, novenarios y cabos de año, los muertos, las fiestas patronales y las dedicadas a la Virgen María con sus procesiones de balsas ricamente adornadas, la Semana Santa y las fiestas navideñas.Elvelorioylanovenasonactosdevínculo y afirmación familiar y comunitaria. En la Semana Santa y en los velorios de adultos se cantan alabaos, y en la Navidad y las fiestas de la Virgen arrullos. La música atraviesa toda la vida de la comunidad, desde un sencillo conjunto de tambores con sus cununos, el bombo y las cañas sonoras llamadas guazá, hasta la chirimía chocoana que incorpora el clarinete y otros instrumentos de viento, el tambor redoblante y los platillos, y la marimba de chonta del sur de la región. No hay celebración sin una comida particular. Y son también numerosas las canciones dedicadas a la cocina. En el encuentro de cocinas del municipio de Guapi se recrearon los platos tradicionales de la Semana Santa, un evento muy importante en la vida del municipio, en especial en las comunidades de los ríos, que añoran esta celebración religiosa, la cual se considera como el más importante hecho religioso del año y un necesario evento de afirmación de las relaciones familiares y de amistad. Las familias de la cabecera municipal –Guapi– albergaban a sus parientes rurales y de las veredas llegaban procesiones en balsas ricamente adornadas y con imágenes de los santos. Doña Alejandra Caicedo cuenta que “en esa época las casas estaban llenas de bateas con comidas que enviaban en Semana Santa los vecinos. Entraban y salían alimentos”. Recuerda las largas horas que le tocaba estar en el fogón preparando dulces y comida para compartir con los familiares y los vecinos. De los sitios más alejados llegaban personas, productos y comidas; “se vivía en armonía y se compartía entre familia”. Y era la fecha especial para que su abuela Tomasa le enseñara a hacer el dulce de papaya (cabello de ángel) para compartirlo con los vecinos y los familiares. Los ahijados les llevaban dulces a los padrinos, y amasijos y panes en cestos cubiertos con pañuelos blancos muy limpios. Durante los días de dolores anteriores al jueves,se preparaban los alimentos. Las matas de plátano se agobiaban, es decir,se tumbaban sin cortarlas con el machete. Cortar la mata era entendido como cortar a Cristo. A partir del Jueves Santo, al medio día, todos los fogones debían estar apagados y no se podía hacer nada. Sólo reposar y hablar en voz baja. Si se trabajaba en el colino26 , la tierra se quejaba. Si alguien se bañaba en el río o en el mar, las fieras se lo llevaban, no se podía dar ni recibir dinero. El Día de Gloria, que conmemora la resurrección de Cristo, el padre castigaba con un fuete a los hijos, o en su defecto los padrinos a los ahijados; eran tres latigazos. Esta tradición ya desapareció. 26 Parcela donde se cultiva. Después venían la fiesta y la comida: casabe de maíz –una natilla–, arroz costeño, turrones de azúcar, panes y bizcochos, entre muchas otras preparaciones especiales. En Guapi se recuerda con nostalgia el bautizo de las muñecas de pan, una ceremonia jocosa en la que se horneaban muñecas de pan y se buscaban madrinas y padrinos para su bautizo. La madrina o el padrino las bautizaba con una fórmula que decía más o menos así: “Vení, aquí, muñeca de pan; vení, aquí, fríjol de harina, con el agua cristalina te bautizo Carolina. En bautizar esta muñeca es lo que a mí me interesa; echarle el agua en los pies y comerme su cabeza”. Y le arrancaban la cabeza y se la comían. Se establecía de esta manera un vínculo de madrinazgo o compadrazgo. Después la muñeca se partía y quien comía de ella debía pagar por hacerlo, adquiriendo también la condición de comadre o compadre. Acontinuación se presenta un cuento de la tradición oral del Chocó sobre la comida y la Semana Santa.

- 19. Saberes y Sabores del Pacífico Colombiano Guapi y Quibdó 36 37 El ayuno de Semana Santa Cierta vezTigre convidó a sus amigos a una cacería.En la faena se cazó una ardilla que no alcanzaba para los que habían ido a la montaña a gastar tanto tiempo atisbando,hundiéndose en los pantaneros,subiendo y bajando lomas,y sintiendo en carne viva la picadura de tábanos y moscos. Tigre, dueño de la iniciativa, dividió el animalito en tres partes, y, con ellas en la mano, dijo con arrogancia: esta parte de la cabeza hasta el pecho, me toca a mí por haberla derribado con dificultades y sudores; los perniles también los cojo, porque me gustan mucho y soy el más fuerte entre ustedes; y esta tercera parte la entrego a aquel que pueda vencerme en lucha franca y sin guapuchas27 traicioneras. ¿Estamos amigos? Ante esta resolución, los cazadores se miraron entre sí, y comenzaron a murmurar: !Tan agalludo el desgraciado! No darse cuenta de que si lo acompañamos en esta aventura fue pensando en un agua chirle28 , aunque fuera…! Y salirnos con esta el avariento…! El mono sabe a qué palo trepa, dijo guacuco29 . Si no fuera por esta corre-tras-de ella30 que mantengo, lo enchicharía31 , y en presencia de ustedes lo embotellaba. La muenda32 me la queda debiendo. Como hay más días que longanizas…. Así le paga el diablo al que bien le sirve, emparejó rana. Pero no nos pongamos a llorar.Intentemos algo.Tal vez con una grilla33 …Por la fuerza no, dijo la guagua. Más vale maña que fuerza… En guerra abierta nos aplancha34 , porque es más fornido que nosotros. Con maña y astucia… Sí, con maña y astucia, concluyó lombriz. Este hambriento tiene mucha polenta35 en el cuerpo y mucha maestría para cortarle el hipo36 a su enemigo... Se inventaron muchas fórmulas, y muchas se descartaron. Lo que pareció más acertado fue llamar a conejo para que interviniera con su astucia.Conejo,sabiendo que su tío era un beato37 que no salía de la iglesia, comenzó diciendo: “para cada cual su alma en su palma” (cada cual es hijo de sus propias acciones).Tigre,después de oír esta sentencia muchas veces, preguntó sobresaltado: ¿Qué dice sobrino? –Que para cada persona su alma está en su palma.Estamos en Semana Santa,tío,y no se puede comer carne. Así dice la Iglesia. Sus amigos están satisfechos por haber ayudado a cazar la ardilla de ver que solo usted va a quebrantar el ayuno. Si no le han dicho nada es porque como usted es tan garañón38 …–¿Es decir sobrino, que me dejan llevar la presa para que me condene yo solo? ¡Ah! Malvados. Pues no será así. Mi alma antes que todo. ¡Jesús creo! Ahora mismo divido este animalito y obligo a todos a que lleven a sus casas lo que les pertenece…. De esta manera Tigre repartió la ardilla sin robar a sus compañeros. (Reconstruído a partir de Velásquez, Rogerio. Leyendas y cuentos de la raza negra. Revista Colombiana de Folclor. Volumen II, No.4 Bogotá, 1960). 27 Llave de lucha. 28 Caldo sin sustancia. 29 Un pez de río. 30 Diarrea. 31 Enchichar: encolerizar. 32 Azotaína. 33 Pandilla. 34 Domina. 35 Fuerza. 36 Parar en seco al enemigo. 37 Devoto, rezandero. 38 Regañón.

- 20. Saberes y Sabores del Pacífico Colombiano Guapi y Quibdó 38 39 La Vivienda y el espacio de la cocina En las zonas rurales de Quibdó y Guapi se vive a orillas de los ríos o esteros cerca de los huertos habitacionales y las fincas familiares, llamadas también colinos por la importancia que tiene en la alimentación el cultivo del plátano que se propaga por vástagos o colinos. Las viviendas de las familias rurales están hechas de tablas y pilotes de madera. Las edificaciones se levantan sobre pilotes a uno o más metros para evitar la humedad del suelo. En la parte libre entre el suelo y el piso se suelen guardar las canoas de madera o potrillos y se adecúan albergues para los animales domésticos. La vivienda consta de un salón delantero, que sirve de comedor, las habitaciones laterales, y en la parte de atrás se localiza la cocina. Las brasas del fogón Adivinanza tradicional Más de cien niñas hermosas he visto al punto nacer, encendidas como rosas y al instante florecer 39 . En la cocina, en la parte posterior de la vivienda, están el fogón, una plataforma o mesa de madera cubierta de barro y encima, la barbacoa colgada del techo para secar pescados como el tollo y la raya, y las carnes de monte. En los aparadores se cuelgan los platos, las ollas y los enseres. Las mujeres mantienen las ollas y los trastos de cocina limpios y brillantes. Caguingas40 , suzungas41 , molinillos de raíz, bateas de madera, pilones y piedras de moler, un banco con un raspador de metal para rayar el coco, cestos de matambe, una fibra vegetal, jícaras, entre muchos otros enseres, completan el mobiliario de la cocina. 39 Rivas, 2001. 40 Meneadores de madera. 41 Suzunga o susunga: colador de totumo. Recordaba Esneda Montaño, una de las cocineras participantes: Anteriormente se utilizaban unas ollas en barro, que eran hechas principalmente por los indígenas. Mi papá las compraba; las cucharas eran de mate hecho de calabazo; la cernidora una la hacía y tenía que sentarse hacer el poco de huequitos para poder con eso colar el coco y todo lo que se necesitara. No es como ahora que se vende la cernidora y todo está listo. Antes era totalmente diferente. Los platos antes eran hechos de barro. Sabina Grueso agregaba: Los utensilios utilizados para cocinar: la cagüinga de palo, que sirve para mover el birimbí, el casabe, el arroz atollado; la callana,que era una tapa hecha de barro que servía para hacer arepas; las ollas de barro; la suzunga que funcionaba como cernidora; las cucharas de mate; los envases de llenar agua eran hechos de calabazo. Estos utensilios eran hechos por la misma comunidad. Anexo al espacio de la cocina o integrada a la misma está la paliadera, una plataforma en la que se lavan los platos y las ollas, se descaman o evisceran y despresan los peces, aves y animales de monte para el consumo, entre muchas otras actividades relacionadas con la preparación de los alimentos, especialmente de aquellos productos que deben ser lavados ya que el agua cae al piso por las hendijas de las tablas. El pilón Adivinanza tradicional En un alto muy alto, hay un viejo patihinchado, la vieja dale que dale y él quietecito parado 42 . 42 Rivas, 2001.

- 21. Saberes y Sabores del Pacífico Colombiano Guapi y Quibdó 40 41 La piedra de moler Adivinanza tradicional María larga y tendida y su hijo bailándole encima44 . 44 Ibídem. La paila, las tulpas y la candela Adivinanza tradicional Mi comadre la negrita sentada en sus tres sillitas, mi compadre colorado pegándole por los lados43 . 43 Rivas, 2001. La leña Adivinanza tradicional Yo nací en un espeso bosque y en pedazos me trajeron, me partieron las costillas, y entre llamas me metieron45 . La comida cotidiana Los chocoanos de Quibdó desayunan con plátano frito en patacones o rodajas, queso costeño, pan ca- sero, arepa o masas de maíz o harina de trigo fritas, café con leche o aguadepanela, o un jugo de lulo, borojó, maracuyá u otra fruta de temporada. Pueden también desayunar con pescado frito, o seco, quícha- ro o bocachico sudado, dentón ahumado, acompaña- do siempre de banano o plátano cocido, o consum- ir huevos “pericos” (con cebolla y tomate) o fritos y aguapanela. De media mañana se acostumbra una fruta, generalmente piña, papaya o un chontaduro. También se suele consumir una masa frita con una bebida fría. Para el almuerzo hay varias alternativas: un sancocho “cargado” con pescado, costilla o carne de pollo ahumado, e infaltables plátano, yuca y papa. Este sancocho siempre se acompaña de arroz y plátano frito o asado, y jugo de frutas. Otra alternativa es un tapao de pescado, o un sudado de carne de res o de pollo acompañado de una sopa de queso con fideos o verduras, ensalada de cebolla y tomate, y yuca o plátano cocido o frito. También se suelen servir al almuerzo fríjoles o lentejas guisadas con queso. En la tarde se toma una bebida fresca, un jugo de borojó, y se suelen “picar” en ventas de la calle, carimañolas, longanizas, morcilla o chanfaina, 45 Ibídem. dejando algo para la cena. En la cena se puede consumir un pastel de arroz, un arroz atollao, o un arroz clavado con queso o longaniza ahumada, esta última es un embutido delgado relleno de carne aliñada y guisada. O se consume un plátano frito o asado con queso costeño frito, aguapanela o jugo (Sánchez y Sánchez. Mincultura, 2012). En el sur del Pacífico, por la cercanía a los manglares, las personas tienen entre sus preferencias alimentarias el consumo de guisos de conchas, en especial de pianguas, almejas, ostiones, piacuiles, y choras, que se consumen con plátano y arroz con coco. Al desayuno se toma café, casi siempre negro, y tapao de pescado fresco, ahumado o salado, con banano o plátano cocido. También se puede comer tapao de carne de monte ahumada, pescado frito con plátano frito o sancochado, y calentado de lo que haya quedado de la cena o merienda. El almuerzo siempre lleva arroz –con o sin coco– y plátano frito o sancochado; de acompañante y de plato fuerte, sancocho o sudado de pescado con leche de coco, pescado frito, sudado (encocado) de jaiba, camarón, almeja o piangua, sudado de carne de monte, arroz atollao con toyo, camarón o piangua, sancocho de gallina casera, o arroz con camarones o endiablado con varios mariscos. Puede también

- 22. Saberes y Sabores del Pacífico Colombiano Guapi y Quibdó 42 43 tomarse una sopa de huevo con leche de coco, o de almejas, una sopa de hueso de res o cerdo ahumado, o comer fríjoles tapajeños guisados acompañados de arroz y plátano o carne sudada. Las comidas se acompañan con jugo de milpesos, naidí, lulo, guayaba, borojó o limonada endulzada con panela. La cena o merienda consta de tapao de pescado frito o carne de monte ahumada acompañada de plátano frito y aguapanela. Puede ser también tapao de jaiba o cangrejo (Sánchez y Sánchez. Mincultura, 2012). Comida y salud Los alimentos están estrechamente ligados a las nociones de salud de las personas.“La cocineras somos dadoras de salud”, se afirmaba en uno de los encuentros de cocina realizados. Hay numerosas recetas asociadas a la cura y la convalecencia de enfermedades, al embarazo y al parto. Por ejemplo, la sopa de almejas, se dice, aumenta la leche de las mujeres. Los mismo se puede hacer con una bebida a base de calambombo (lresine sp.) y caimito (Pouteria caimito). En el posparto se suele dar a las mujeres sancocho de pescado, o gallina y tomaseca –una bebida preparada con viche, la planta conocida como nacedera, miel de caña, clavos de olor y canela, entre otros ingredientes–.

- 23. Saberes y Sabores del Pacífico Colombiano Guapi y Quibdó 44 45

- 24. Saberes y Sabores del Pacífico Colombiano Guapi y Quibdó 46 47 El sistema agropecuario tradicional y la alimentación Los cultivos A lo largo de la historia las comunidades tradicio- nales de la selva han domesticado y familiarizado numerosas especies biológicas. El proceso de do- mesticación y adaptación de especies continúa y se prolonga hasta el presente en las fincas y los huertos habitacionales. En la región del Pacífico las comunidades mantienen y han desarrolla- do variedades de plátano y banano, maíz, yuca, zapallo, achiote, ají, arroz, cacao, chontaduro, entre muchas otras especies vegetales,y han aprovecha- do un sinnúmero del monte. La rica disponibilidad de productos alimenticios corresponde también a los modelos particulares de apropiación del territorio y de producción. Se produce en parcelas agrícolas llamadas colinos, rozas o trabajaderos, y el aprovechamiento se hace en el bosque, de productos silvestres. Los sistemas de trabajo son predominantemente solidarios y la distribución de la producción corresponde a modelos tradicionales de reciprocidad, alianza y prestigio social. Se cultiva en terrenos de origen aluvial,en especial en los diques de los ríos y en los llamados terrenos de bajío. El lomerío –las tierras altas– corresponde a los bosques de caza y extracción de productos del bosque. Una de las dificultades enunciadas por las mujeres que participaron en los encuentros es la pérdida de algunos cultivos y variedades, así como el abandono de las tradiciones agrícolas. Incluso, no se pudieron preparar algunas recetas en estos espacios porque algunos productos ya no se cultivan, y otros que solían extraerse de los ríos y los montes han mermado o desaparecido. En el alto río Guapi, entre los productos que ya no se cultivan se encuentran el achiote, el chocolate nativo, la caña de azúcar y el bacao. “Estos se de- jaron de cultivar porque ya no se consiguen las semillas y porque se han ido muriendo las tradi- ciones”, afirmaron las participantes del encuentro de cocina en San José de Guare, Guapi. La pesca ha disminuido por efecto de la minería. El muchillá ha mermado. “Antes saltaba en el río, ya no se ve”, decía doña Machela, una pescadora tradicional de este camarón de río. Gran parte de las personas que hicieron parte de este proceso coinciden en que se ha dado una pérdida de las tradiciones agropecuarias, la agricultura ha perdido interés entre la juventud por su baja rentabilidad, la demanda intensa de trabajo que tiene, y el impacto negativo en las parcelas de pancoger que han tenido las fumigaciones aéreas para el control de cultivos de uso ilícito. La agricultura no es una actividad de Principales productos agrícolas Plátano/banano (Musa sp.), arroz (Oryza sativa), papachina, (Colocasia sp.), maíz (Zea maiz), coco (Cocus nucifera), caña de azúcar (Saccharum officinarum), chontaduro (Bactris gasipaes), cacao (Theobroma cacao), yuca (manihot esculenta), camote (Ipomea batata), árbol del pan (Artocarpus sp.), borojó (Borojoa patinoi), ñame (Dioscorea sp.), fríjol (Phaseolus sp.), aguacate (Persea americana), almendro (Terminalia catappa), almirajó (Patinoa almirajó), anón, chirimolla, guanábana (Annona muricata), bacao (Theobroma bicolor), badea (Passiflora quadrangularis), caimito (Pouteria caimito), capulí, carambolo, coronillo (Bellucia sp.) matecillo (Borojoa duckei), guama (Inga sp.) guanabanillo (Rollinia mucosa), guayaba (Psidium guajaba), guayabilla (Eugenia victoriana), lulo (Solanum quitoense), madroño (Rheedia madruno), mamey (Mammea americana), mandarina, mango (Anacardium occidentalis), milpesos (Jessenia policarpa), naidí (Euterpe oleracea),níspero (Manilkara zapota),papaya (Carica papaya),piña (Ananas sativus),uva caimarona (Pourama cecropiaefolia), y zapote (Matisia cordata), entre muchos otros. prestigio y no ven en ella oportunidades. Las personas jóvenes prefieren la minería, y muchas migran a centros urbanos como Buenaventura, Cali y Bogotá. Las comunidades de los ríos cortos del sur del Pacífico mantienen cierta especialización en sus agro- ecosistemas,de acuerdo al gradiente que va del mar a las colinas,y crearon redes internas de intercambio muy eficientes. Son frecuentes el intercambio de productos agrícolas del interior del río por productos de la pesca con quienes están en la bocana o en la costa, y el intercambio de arroz por coco, plátano o miel de caña de azúcar. Así lo contaba Esneda Montaño, de la comunidad de Quiroga, en Guapi.También daba cuenta de la crisis de la agricultura en la actualidad: Antes se cultivaba aquí el maíz, el arroz y el plátano; hoy se consigue muy poco. Antes el arroz se regaba desde las pampas de las casas, pero desde que empezó la fumiga aérea –se refiere a las fumigaciones para erradicar los cultivos de uso ilícito– todo se acaba, todo se muere. Por eso la gente ha desistido de seguir cultivando y ahora compramos. Anteriormente nada traíamos de la ciudad que no fuera diferente a lo de aquí. Con el que no tenía hacíamos trueque o intercambios. Si yo tenía plátano y el otro pescado, pues intercambiábamos. Hasta mi niñez eso era lo que se hacía. Me gustaría recuperar todo eso, porque todo eso nos hace falta. Como se señaló anteriormente,los arreglos productivos tradicionales dedicados a la agricultura y a la cría de animales domésticos con fines alimentarios, o agro-sistemas, comprenden tres espacios productivos: los colinos o área principal dedicada a la agricultura; el huerto habitacional y la azotea. El área principal de los cultivos o colino y sus productos Se cultiva en pequeñas parcelas discontinuas, con productos generalmente asociados, en estratos diferentes, con una importante rotación en la que se deja la tierra en recuperación y se forman los que regionalmente se llaman montes viches, para diferenciarlos de los montes bravos que conservan su cobertura natural. Los cultivos, trabajaderos o colinos suelen estar alejados de las viviendas en razón de la búsqueda constante de nuevos o mejores suelos y áreas para la roza del monte,o para hacer la rotación tradicional de los cultivos. Se cultivan algunos productos de ciclo corto como el maíz, que se cosecha en cinco meses, mientras que el plátano, asociado con frutales, suele durar entre cinco y seis años.

- 25. Saberes y Sabores del Pacífico Colombiano Guapi y Quibdó 48 49 Los lotes agrícolas se escogen a partir de la identificación de especies vegetales que se asocian a la calidad de los suelos. Se socola el bosque si es un área nueva, dejando algunos árboles útiles como los cedros y las palmas, o de follaje ralo para proteger el suelo. El material vegetal derribado es picado y luego repicado para facilitar su descomposición y la siembra. No se hacen quemas. La descomposición del material vegetal favorece la recuperación de los suelos. Las semillas se seleccionan de plantas y árboles sanos. Algunas se dejan germinar bajo árboles frondosos antes de ser llevadas a los cultivos, otras se cubren con ceniza para su conservación y el control de enfermedades. La siembra se suele hacer en luna menguante. Se combinan las áreas con cultivos asociados, especialmente plátano guineo, banano, papachina, borojó, chontaduro, cacao, papaya, coco, y maderables como sombrío, con áreas de cultivos de ciclo anual y un solo producto como el maíz, el arroz y la yuca, o perennes como el plátano y la caña de azúcar. A los tres o cuatro meses de la siembra se hace una deshierba con machete y otra antes de la cosecha. Si no hay una alteración significativa del medio selvático, se mantiene un control biológico de plagas y enfermedades de los cultivos. Estos agro-sistemas tienen como limitante productivo la elevada humedad de los suelos, factor que demanda en el caso del cultivo del plátano, obras de drenaje. El mayor problema es quizá la presencia de la hormiga arriera (Atta sp.), que suele ser controlada con fuego, ceniza y otras prácticas tradicionales. Otra plaga que ataca los cultivos es el gusano trozador del plátano, que los productores controlan manualmente destruyendo al gusano, y la plaga del picudo, un coleóptero que afecta la floración del chontaduro. De manera esquemática se indican a continuación las principales características de la producción tradicional: • Utilización de indicadores biológicos –tales como la presencia de una especie– para seleccionar las áreas de cultivo • Utilización del sistema tumba-roza-pica- pudrición • Prácticas tradicionales para la selección de semillas y colinos • Utilización de las fases de la luna para las actividades productivas • Cultivo en distintos espacios y en épocas diferentes • Construcción de canales de drenaje para cultivos susceptibles a la humedad • Policultivos que tienen como soporte el plátano y otras variedades de musáceas • Combinación de cultivos asociados y limpios • Rotación de espacios de los cultivos, con épocas de descanso y regeneración natural: monte bravo–cultivo-monte viche-cultivo • Escasa dependencia de insumos externos • Utilización de la fuerza de trabajo familiar y de formas solidarias de trabajo Los sistemas tradicionales no son altamente pro- ductivos en términos de la economía del mer- cado, pero sí son altamente rentables para la alimentación de las comunidades y para la conser- vación de la biodiversidad. De otro lado son siste- mas muy seguros en términos ecológicos y pueden proveer de forma permanente los requerimientos alimentarios de las familias. Principales productos alimentarios afrocolombianos El plátano y el banano 46 Mi dicha solo consiste en tener mis platanales, el ser como el viento, libre, y sin nadie que me mande. La introducción de musáceas en América se pudo haber dado a través de las Islas Canarias, donde ya 46 Esta copla y otras citadas, lo mismo que algunas de las adivinanzas, fueron tomadas del texto de tradición oral chocoana De la expresión popular, el verso y la adivinanza en el folclor literario de César Rivas Lara (2001).

- 26. Guapi y Quibdó 51 Saberes y Sabores del Pacífico Colombiano cultivaban el plátano en la época de la colonización española. Los africanos llegados a América ya lo conocían y lo cultivaban. El plátano es el principal alimento que consumen las comunidades del Pacífico colombiano. “Sin plátano no hay comida”, dicen las personas. El plátano no es un árbol sino una planta perenne de gran tamaño. No tiene tallo sino vainas foliares (láminas) que se desarrollan formando algo similar a un tallo. Existen numerosas variedades o sub-variedades de plátano en la región,algunas de ellas casi desaparecidas. Entre ellas se mencionan: el hartón, el hartón enano, el hartón morado, el dominico, el dominico–hartón, el primitivo, el topocho, el popocho o cachaco, el chivo o bocadillo, el cuatro esquinas, la pelipita, la mocha, el quinientos, el liberal, el dos cabezas, el muslo de mujer, el granadino, el caleño, entre muchas otras denominaciones locales. De las variedades de musáceas identificadas, las más cultivadas son el plátano hartón por su fácil comercialización, el banano y el primitivo, estas últimas variedades valoradas por su resistencia a las plagas y las enfermedades. En la región se hace una diferencia importante entre el plátano y el banano.Se prefiere el plátano. Un agricultor del Frente Campesino del Calima, en Buenaventura, describe así las prácticas asociadas al cultivo del plátano: … Mi papá sembraba sin química, sin tratamiento de nada. Si usted arrancaba un colino y estaba con gusano, a uno le decían: vamos a recoger la orina y echémosleaesamata.Eseeraelúnicotratamiento… Por lo regular el terreno para sembrar tiene que ser seco. Húmedo no se da porque entonces se pudre la raíz. Si era un mangual47 había que hacerle drenaje y esperar que seque.Por lo regular siempre se siembra en las vegas, en la loma la capa vegetal está muy arriba, entonces no se da. El terreno se rozaba bien. Anteriormente no se trazaba sino que se medía por pasos, a tantos metros… Se sembraba una mata y se le ponía un chuzo, una señal. Se socolaba y tumbaba. Se rozaba nada más y se sembraba,y después era la tumba del terreno.No se tumbaba todo porque hay que dejar sombrío. En la platanera se metían tres o cuatro matas de guineo48 para protegerlo del mal de ojo. Eso pasa cuando se enamoran de una mata, les gusta la mata y si esa persona tiene mala energía, pues la enferma, y así puede enfermar las otras matas. El plátano no se puede mezclar con banano y otras matas como 47 Pantano. 48 Una variedad de plátano. primitivo, zorro, porque se muere. Las otras matas producen más que el plátano, entonces el plátano va a sufrir más calor y las otras matas jalan más alimento y se muere el plátano. Es muy delicado. El banano sí se puede mezclar.Se dejaba allí el colino hasta la próxima limpieza. Muchos decían: cuando ya viene saliendo el colino del palizal, primera limpieza. El cultivo se hacía con mano cambiada49 . Se siembra en menguante porque en luna da mucho gusano. Si uno corta hoja para hacer una casa en luna, no dura, se la come. Por eso hay que cortar siempre la madera en menguante. Si usted arranca la semilla en la menguante y la siembra en la luna, de seguro que va a crecer mucho, crece demasiado y no produce sino racimos pequeños (Informe de Avance del Proyecto Granja Integral Demostrativa Frente Campesino. Buenaventura. Proyecto Biopacífico, s.f.). El maíz Yo sembré mi mata de maíz junto de la rascadera, el que no cuida lo suyo señas de que a pedir se queda50 . El maíz, otro producto ampliamente cultivado en la región, es el de la mayor diversidad de prepara- ciones. Tanto en Quibdó como en Guapi se valoró como el más importante de los productos de la cocina tradicional. El maíz es “el Patrón de las co- midas”. Dicen en la región que, “donde hay maíz hay comida y se ahuyenta el hambre”. El maíz jugó un papel fundamental en la ali- mentación de los esclavizados. La ración de un adulto en la mina de Sociego-El Salto consistía de quince almudes de maíz por año, una ración de plátano semanal, tres libras semanales de carne, y provisiones de sal, panela, arroz, velas y jabón. El maíz constituía el 80% de los gastos que genera- ba el mantenimiento de los esclavizados, y hubo períodos donde se debió llevar maíz del Valle del Cauca al Chocó (Colmenares, 1979; Mejía, 1992). 49 Sistema solidario de trabajo. 50 Rivas, 2001. BANANO VERDE El contenido de proteína en el banano verde es alto (6,26%). El alimento tiene un contenido de materia seca alto (4,7%) que exprime, consecuentemente, un nivel bajo de humedad en el producto. El potasio y el hierro son los minerales que se encuentran en mayor proporción. El primero es un mineral ayuda a los nervios y los músculos del cuerpo humano a comunicarse. Permite que los nutrientes en las células fluyan y facilita la expulsión los desechos de las células. Una dieta rica en potasio contrarresta los efectos nocivos del sodio sobre la presión arterial. El segundo, es un mineral esencial y es vital para la salud de nuestro cuerpo. Su contenido de fibra cruda (4,8%) es medianamente alto, lo que le permite ser un alimento apropiado en las dietas ricas en fibra.